【実践解説】経営者のためのAI活用入門──業務改善に向けた具体的なステップとは?

生成AIの進化により、私たちの働き方は大きな転換点を迎えています。電卓が当たり前の道具になったように、生成AIも当たり前に業務に組み込める時代が来ているのです。とはいえ、「何から手をつけたらいいのかわからない」「実際にどう業務に活かせるの?」といった声も根強く、導入が進まない現状があります。

この記事では、プロイノベーション代表取締役でありITジャーナリストの久原健司氏が講師を務めた『AIが変える働きかたビジネスセミナー』で共有された知見や実践ステップをもとに、AI活用に悩む経営者や個人事業主に向けて、業務改善におけるAI活用の考え方・方法をわかりやすく解説します。

AI導入の第一歩は「小さく試すこと」

まず押さえておきたいのが、AI導入に関する日本の現状です。

ある調査によると経営者の約50%が「AIで業務を改善したい」と考えているものの、実際に導入しているのはわずか24%。このギャップの主な理由は「何から始めていいかわからない」「うまく使える自信がない」といった心理的ハードルです。

しかし、重要なのは「完璧な導入」ではなく、一部の業務をAIに任せてみることから始める姿勢。導入の第一歩は、「小さく試すこと」なのです。

AIを使うには、2つのスキルが必要です。

AIリテラシー

どのAIツールが得意か(例:文章生成・画像生成・動画生成など)を把握し、どこに注意すべきか(嘘をつく、データを勝手に使う可能性など)を理解する力。

業務理解

自社の仕事の流れや課題を把握していなければ、AIをどう使うか判断できません。

この2つを持つのは「専門の外部人材」ではなく、「自社の人」なのです。だからこそ、経営者自身や社員のAIリテラシーを向上させることが重要になります。そのためには、経済産業省が設けている補助金等を活用してみるのもひとつの方法です。

まずは業務を“分解”してみよう

AIを業務に活用するための第一ステップは、「業務の棚卸しと細分化」です。

「売上を2倍にしてください」とAIに命令しても、当然答えは返ってきません。重要なのは、業務をタスク単位にまで細かく分け、その一つひとつに適したAIを割り当てることです。

例えば、「資料作成」というひとつの仕事も、実際には次のように細かく分けられます。

・情報収集→ChatGPT

・裏付け調査→Perplexity

・骨子作成→Gemini

・スライド生成→Gamma

このように目的に応じたツール選びと「順番」が鍵になります。

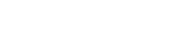

実例1:キャッチコピーをAIで作るには“段取り”が重要

いきなりChatGPTに「キャッチコピーを5つ作って」と命令するのはNG。まずは商品の特徴を整理し、ターゲットを明確にしてから段階的に指示を出すことで、初めて“使える案”が出てきます。

これはコピーライティングだけでなく、企画、資料作成、マーケティングすべてに通じる考え方です。

実例2:スライド作成はAIで“時短と構造化”を狙え

ChatGPTやPerplexityにリサーチしてもらったら、Geminiで骨子を作成し、Gammaなどでそのままスライド化。お客様向け資料には不向きでも、社内の説明資料や下書きには十分活用できます。

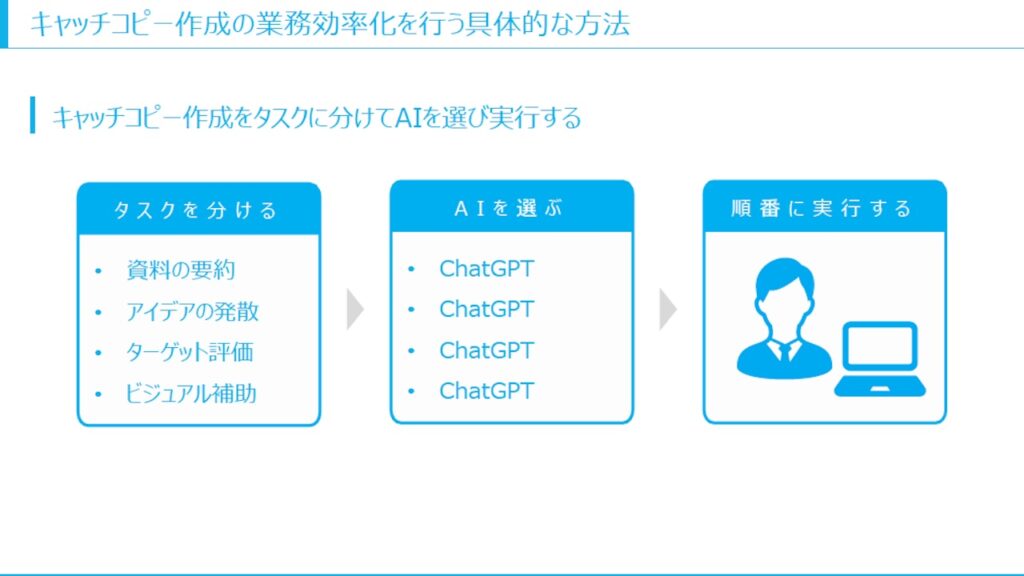

実例3:チラシ制作もテンプレート×AIで劇的に時短

Canvaでテンプレートを選び、ChatGPTで内容を作成。「文字数制限に合わせてコピーを考える」など、人間の手間がかかる部分もAIなら一発です。

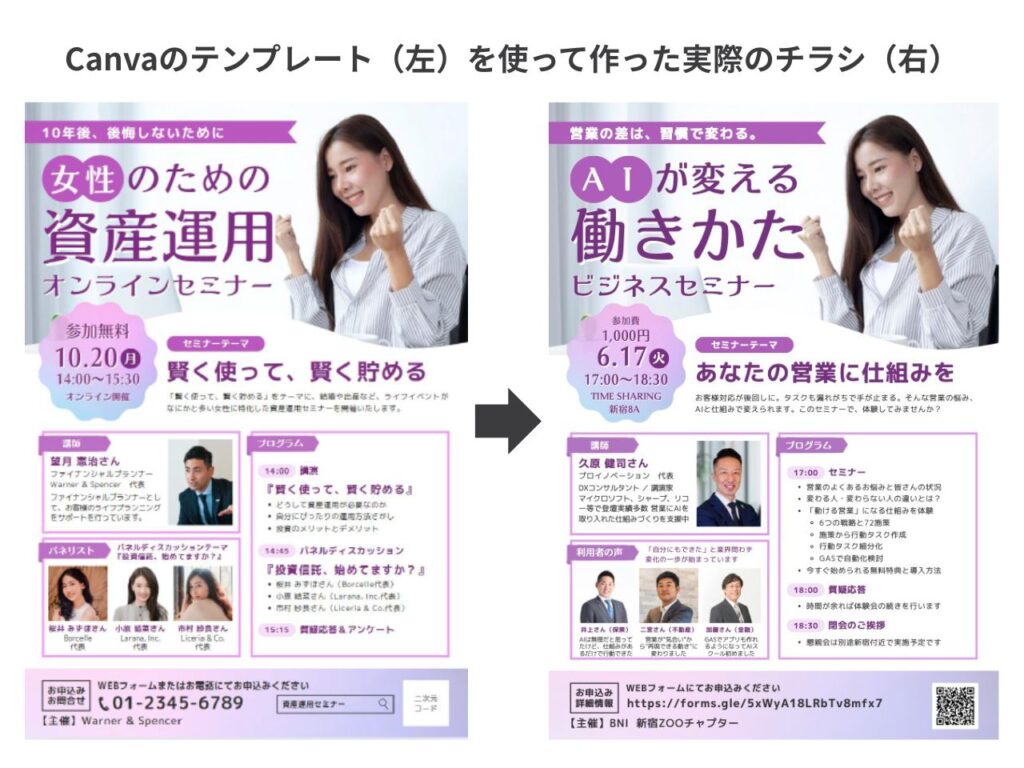

実例4:調査資料は“信頼性”と“要約力”をAIで確保

大量のPDFを読んで調べものをするのは非効率。ChatGPTやNotebookLMを活用すれば、資料の要点や図表を自動で要約・分類してくれます。

実例5:自動送信メールもひと工夫で自動化が可能に

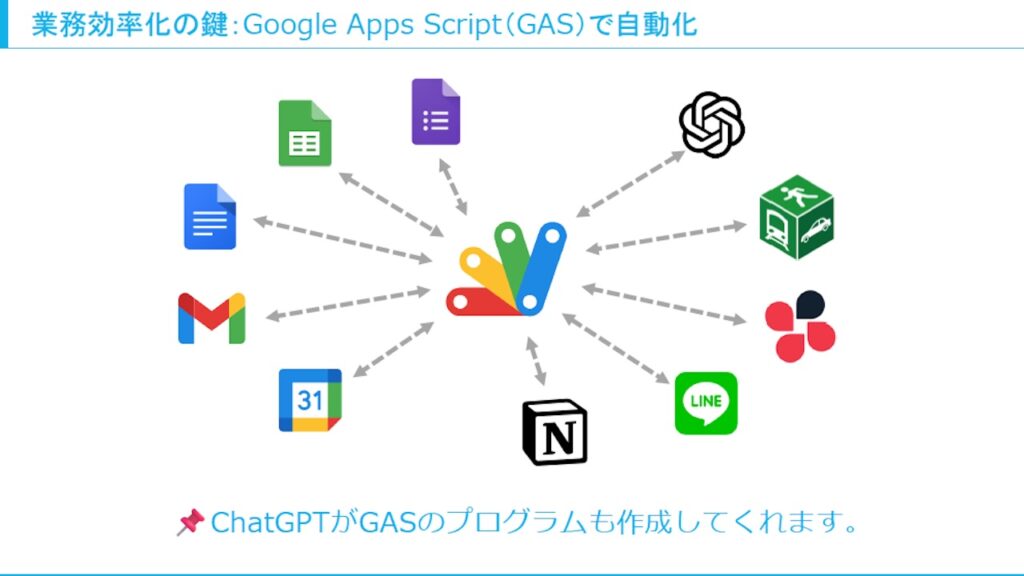

資料請求フォームへの返信や物件紹介メールも、Googleが提供する無料の自動化ツールGoogle Apps Script(GAS)を活用すると、複数のアプリを連携させ自動化できます。高額なツールは無理でも、小さく作ってみるは誰でも始められます。

「成果物の質」をゴールにしない

AI活用を始めたばかりの人が陥りがちなのが、「人間の完成度と同じレベルをAIに期待してしまう」ことです。完璧なアウトプットを求めすぎず、「たたき台」として使う、あるいは「作業の手順を短縮する」ことに意味があります。

例えば、ChatGPTに営業メールの下書きを作ってもらい、それをもとに自分で調整するだけでも、大幅な時短が可能です。

業務外でも“使ってみる”経験がリテラシー向上に

セミナーでは、「奥さんへの感謝のメッセージをChatGPTに作ってもらった」という講師のエピソードも紹介されました。ちょっとしたプライベートでの利用でも、「こうやって指示を出せば、こう返ってくるんだ」という感覚をつかむことができます。

こうした“遊び”や“実験”の積み重ねが、AIを仕事に活かすための基礎スキルにつながります。

困ったときに頼れる“相談先”を持とう

AI活用のハードルは、「孤独」や「つまずいたときの不安」にもあります。そこでセミナーでは、チャットで質問できるコミュニティ(例:Discord)や、パーソナルトレーニングの導入も推奨されていました。

一人で悩まず、誰かに聞ける体制があるだけで、AI活用はぐっと現実的になります。

AIは“置き換える”のではなく“補助する”存在

AI導入というと、「自分の仕事が奪われるのでは?」という不安を抱く方もいます。けれど実際には、AIは「人の仕事を代替するもの」ではなく、「人の働きを補助する道具」です。

大切なのは、自分の仕事を知り、無理のない範囲でAIを試してみること。業務の中でAIを“少しずつ”取り入れることで、無理なく効率化と生産性アップが実現できます。

「何から始めればいいかわからない」という方こそ、今回ご紹介したステップを参考に、ぜひ最初の一歩を踏み出してみてください。